Günther Brodár - Der Rahmenmacher

Foto: Manfred Rebhandl

Angeboten - Abgelehnt

Texte, die keine Zeitung bringt

Günther Brodár, 82, wog nur noch ein paar Kilo, als seine Familie zu Kriegsende aus dem jugoslawischen Ormož, heute Friedau, nach Österreich fliehen musste. Er erzählte mir seine abenteuerliche Lebensgeschichte, die ihn zum gefragtesten Rahmenmacher des Landes machte.

Alles im Rahmen

Ormož, Jugoslawien

Man solle keinesfalls an der Türe läuten, sagt er, als man am Telefon einen Besuchstermin mit ihm vereinbart, man solle ihn einfach anrufen, wenn man bei der Türe wäre. Aber dann hebt er nicht ab, als man ihn anruft, und so läutet man doch, und er fragt, warum man denn geläutet hätte?

Es ist kein guter Beginn für unser erstes Treffen, und als ich sein Haus, ein viergeschoßiges ehemaliges Tröpferbad im 9. Bezirk, betrete, verstärkt sich ein Gefühl der Beklommenheit: Irgendwo weit oben höre ich ihn herumwandern, ohne dass er nach mir rufen würde. Also gehe ich langsam die Treppen hinauf durch das Stiegenhaus, das vollgestellt ist mit Kunstwerken, und an den Wänden hängen überall Bilder.

Im dritten Stock wartet er schließlich in heller Hose und rotem Pullover, und anders, als gerade noch an der Gegensprechanlage, ist er nun ausnehmend freundlich. Der 82jährige bittet in einen ersten großen Arbeitsraum, wo an einem riesigen Tisch zwei Fotografien der Künstlerin Rita Nowak liegen, „die jetzt in London lebt und mit einem Aristokraten verheiratet ist, ein sehr fescher Mann. Und sie ist eine sehr gute Künstlerin!“ Der Immobilientycoon Toyner hätte gerne zwei Fotografien von ihr gerahmt, und genau über diese Rahmen möchte ich mit ihm sprechen.

Früher Ormož, heute Friedau

Aber da erinnert er sich schon in lebendigen Bildern an den Großvater mütterlicherseits, der im Österreich-Ungarischen Murska Sobota eine Schneiderei betrieb: „Die weißen Haare mit Tiroler Nussöl zurückgekämmt, war er durch und durch ein Charmeur. Opar hat er geheißen, Opa auf Ungarisch, ich hab nie gefragt, wie sein Name war.“

Und daran, wie die Familie, der er entstammte und deren jüngstes Kind er war, außerhalb des damaligen Ormož (Friedau) im heutigen Slowenien zum Picknick im Gras saß: „Da kommen zwei vorbei und transportieren schwere Eisblöcke auf groben Kartoffelsäcken. Sagt meine Mutter zum Vater: ‚Ari, schau, was ist denn das?‘“ Schon hätte der Vater im Geiste begonnen, „die ersten Waggons mit Isoliermaterial“ zu entwerfen, die er später von der eigenen Tischlerei und Schweißerei fertigen ließ. „Wir hatten ja in dritter Generation eine sehr schöne Villa dort“, sagt er, „auf einem 70 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb mit Weinbergen, Weinhandel und Großgärtnerei.“

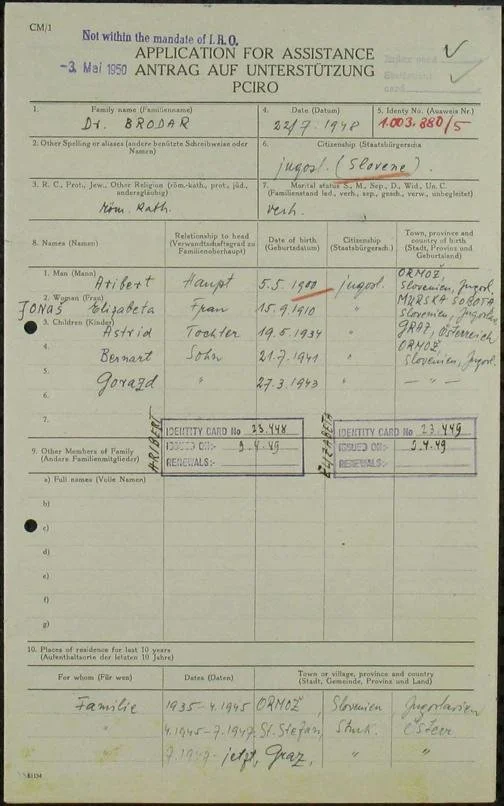

Er setzt sich auf den Tisch und erzählt von seinem Vater, der Aribert Brodar hieß und ein 1900 geborener zweifacher Doktor (Philosophie, Chemie) und Diplomingenieur war, „der zwölf Sprachen beherrschte und ständig – Was das gekostet haben muss! - mit Amerika telefonierte.“

Wohl mit der 1892 gegründeten American Rose Society, die er nach ihrem Knowhow für die Rosen-, Tulpen- und Gladiolenzucht befragte, die er 1929 von seinem Vater mit übernommen hatte. „Später hat er 42 Holländer engagiert, Spezialisten der Blumenzucht und noch besser als die Italiener!“, deren Rosenfelder er einmal selbst als jugendlicher Autostopper bei Imperia an den dortigen Hügeln bestaunte. „So sind wir damals sehr reich geworden.“

Seine Mutter wiederum war eine 1910 in Murska Sobota geborene Elisabeta „Erszebet“ Jonas, von der er erzählt, dass sie als uneheliches Kind einer Gräfin Batthyany auf Schloß Tabor – heute Burgenland, damals noch bei Ungarn -, aufgewachsen wäre, bevor sie ab 1921 das Gymnasium in ihrer Heimatstadt besuchte. „Sie war eine richtige klasse Frau“, schwärmt er von ihr, „die tanzen konnte und Schönheitskönigin war, eine kleine Csárdásfürstin, die ausgeschaut hat wie die Èva Gábor“, eine US-amerikanische Schaupielerin ungarischer Herkunft, „mit der der Curd Jürgens, der Hundling, eineinhalb Jahre lang ein Pantscherl gehabt hat!“

Foto: Arolson-Archiv

Sie sollte später in Graz zur erfolgreichen Tennisspielerin werden und ihm, der auf den Namen Gorazd getauft wurde, im Straßganger Bad das Schwimmen beibringen, sein Bruder Bernd „Burschi“ Brodár wurde Olympischer Säbelfechter und nahm an den Spielen 1972 in München teil. Noch heute schwimmt er, so oft es geht, in der Kuchelau oder als Schnellster in seiner Altersklasse durch den Attersee.

Als er mit seiner Mutter – und anderen aus der Familie - viele Jahre nach Kriegsende noch einmal nach Friedau gefahren ist, so erinnert er sich, warf sich eine Frau vor ihr auf die Knie und sagte: „Frau Baron - oder so irgendwas! –, ich danke Ihnen!“ Natürlich war sie nie eine echte Baronin, und die Villa war da längst verfallen, „weil die Kommunisten sich nicht darum gekümmert haben“, nachdem sie zu Kriegsende „wegen antikommunistischer Haltung“ des Vaters und weil dieser ein „Intellektueller“ war – so steht es in einem Dokument - vor ihnen fliehen musste: „Plötzlich galten nämlich alle Deutschsprachigen südlich der Karawanken als Nazis und wurden verjagt. Und wer es nicht rechtzeitig hinaus schaffte, der wurde mit kleinen Sicheln getötet.“

Er selbst, sagt er, wäre damals aber ohnehin bereits mehr tot als lebendig gewesen, denn: „Ich habe als Zweijähriger nur mehr vier Kilo gewogen, weil ich die Muttermilch nicht vertragen habe.“ Eine Million Liter Wein - „Oder was weiß denn ich, wie viel!“ - und sonst noch alles, was die Ernte bereits eingebracht hatte, mussten zurückgelassen werden, als sie sich einem langen Treck in Richtung der Steiermark anschlossen „mit LKWs, Autos, Motorrädern, Pferdegespannen und Beiwagenaschinen. Und der Vater in einem Mercedes-Benz 150 II Type 770K Convertibel.“ In diesem bog er zusammen mit seinem kränklichen Jüngling südlich von Graz zu einem befreundeten Kinderarzt, dem Prof. Dr. Kutschera, ab, „der mir zwei Flüssigkeiten verabreicht hat - und ich war auf dem Weg der Besserung!“ Ein Wunder? „Ich weiß es nicht!“, lacht er. „Mir haben sie ja auch nur davon erzählt.“

Mitsamt dem Bargeld, das alle Angestellten am Körper tragen mussten, und dem Geld, das der Vater zuvor schon vorausschauend während seiner Besuche in Graz an zahlreiche Freunde,Verwandte oder Anwälte verteilt hatte, wollten sie sich in Österreich ein neues Leben aufbauen, im Haus eines ehemaligen Kommilitonen des Vaters namens Judmayr, das ihnen dieser in St. Stephan ob Leoben freundlicherweise vermietete und für den er als „landwirtschaftlicher Berater“ tätig war. Als der Vater aber sein Geld in Graz abholen wollte, hat sich keiner mehr daran erinnert: „Ari, tut mir leid…“

So hatten die Brodárs nach dem Krieg all ihren Besitz verloren, aber auf einem Foto aus dieser Zeit kommt er selbst in kurzen Lederhosen mit dem Leiterwagen in der Hand und seiner blonden Prinz Eisenherz Welle im Gesicht auf die Kamera zugelaufen und lacht voller Zuversicht: „Da war ich drei Jahre alt“, sagt er. Und sein aufregendes Leben konnte beginnen.

Graz

„In Graz wohnten wir zunächst oben beim Kirchenwirt Pfeifer in Maria Trost, den mein Vater mit Wein beliefert hat“, erzählt er. Von dort zogen sie weiter in die Mandellstraße 21 an der Ecke zur Sparbasbachgasse „vis-à-vis von einer Tramwaystation, wo ein wunderbarer Maiolikabaum in einem Vorgarten gestanden ist, der reingeduftet hat in unsere Wohnung im Hochparterre, die nur ein großes Zimmer und ein kleines hatte, nichts Aufregendes. Wir waren ja arm, wir mussten am Essen sparen.“ Wenn er später er später wieder zur rechten Jahreszeit in Graz war, kamen ihm die Tränen, weil dieser Baum noch immer blühte.

In dieser Wohnung erschloss der Vater schnell neue Geldquellen, erzählt er, indem er beispielsweise begann, englisches Toto zu spielen, mit riesigen Systemscheinen, die über das ganze eheliche Bett verteilt waren – „Da hat er gut verdient!“ Und einen richtigen Job ergatterte er beim European Recovery Programm, kurz Marshallplan. Ein „Welfare Officer“ der International Refugee Organisation hatte im November 1949 nach einem Interview über ihn vermerkt: „Dr. Brodar makes the impression of a sensible, serious minded man, a good husband and father with excellent background.“

Für diese Arbeit musste er am Sonntagabend immer nach Wien fahren und kam am Freitag zurück, aber an einem Tag 1956 kam der Vater nicht mehr: „Da ist er am Bahnhof in Wien am Perron gestorben“, erzählt sein Sohn, der damals 13 Jahre alt war und die Schule des Marieninstituts besuchte. Als er dort in der 6. Klasse war, gingen sie in das Andritzer Stukitsbad, in dem Schwarzenegger trainierte, „ein so ein Riegel war das!“, erzählt er begeistert. Ihm selbst fiel an diesem Tag eine Reckstange auf den Kopf, als er einen Schulkameraden bei einer Übung stützen sollte, „und danach konnte ich nicht mehr lernen, ich hab mir nichts mehr gemerkt, ich habe gesagt: Scheiß drauf. Der Vater erfährt ja jetzt eh nichts mehr davon….“

Freunde

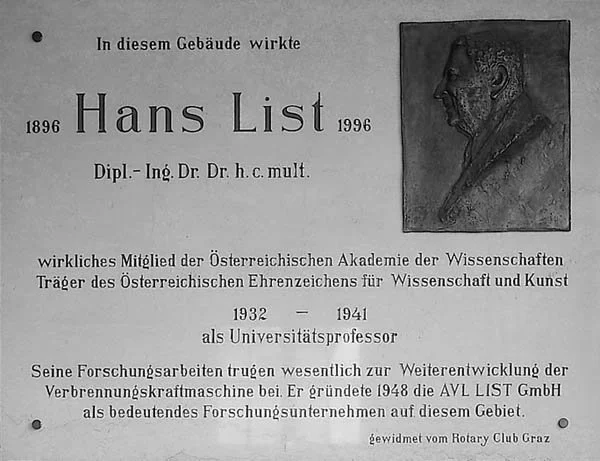

Seine Grazer Freunde in dieser Zeit hießen Helmut Marko, der heute bei Red Bull ist und „unser Gott“ war, wie er sagt, weil er einem wohlhabenden, kunstsinnigen Haushalt entstammte. Oder Dieter Pochlatko, der später erfolgreicher Filmproduzent wurde. Oder Stefan Pachernegg, dessen Vater Dr. Sigi Pachernegg Cheftester der Motoren für Volkswagen bei den AVL Prof Hans List-Werken war.

Er zog mit dem Harald Seuter, der später das Kulturzentrum bei den Minoriten leiteten sollte, herum, der wiederum den Wolfi Bauer gut kannte. „Unser Übergott aber war der Jochen“, erzählt er von einem, der damals noch nicht Österreichs größter Rennfahrer war, aer schon ein Auto besaß – „eine Simca L‘Aronde, die er vom Importeuer Ossi Vogel bekommen hat.“ Bevor er in die Formel 1 gekommen ist, erinnert er sich, „war der Rindt ein Autoraser und Sohn reicher Eltern, die in Deutschland eine Gewürzmühle besaßen, er wuchs bei seiner Großmutter auf, die am Schillerplatz in Graz hinter der Herzjesukirche gewohnt und über das Geld verfügt hat.“ Damals gab es die Bergrennen von Stainz, sagt er, „wo ich mit dem Niki Lauda in einem Mini Cooper einmal bei einen Trainingslauf mitgefahren bin. Ich hab‘ gelaubt, ich scheiß mich an. Aber der Jochen ist noch eine Stufe wilder gefahren, bei dem hab ich mir gedacht: Ist der deppert?“

Hinaus in die Welt

„Wenn du als einziger arm bist, willst du selbst auch reich werden. Und wenn du mit zwei Jahren schon fast tot warst, hast du die Härte, es auch zu werden“, sagte er. Sie lasen damals keine Tageszeitungen, sondern die Schweizer Automobil Revue und in dieser die Inserate: Schweizer Nobelhotels suchten Personal. Mit 16 entschied er sich also zu arbeiten.

Er hatte eine Puch 50, die ihm der Stefan Pachernegg im Hof ihres Wohnhauses komplett zerlegte: „Kannst du die auch wieder zusammenbauen?“, rief er zu ihm hinunter, und der rief zurück. „Na klar!“ Also ist er damit losgefahren in Richtung der Schweiz, aber schon in der Obersteiermark bei Stainach-Irdning verlor er den Auspuff - „Ich hab gelaubt, ich’s sterb‘, so ein Scheiß! Der hat die Kolbenringe schlecht geölt – oder was weiß denn ich was!“ Er schaffte es aber, den Motor wieder zum Laufen zu bringen, „jedoch nur noch mit halber Leistung.“ Er kam in den Regen und erreichte trotz allem eine Jugendherberge bei Salzburg, stieg ab und fiel um. „Ich war steif wie ein Eismann.“

Nächster Tag: Großglockner, wo er mittreten musste, wenn der Motor zu schwach war. Er feuerte sich selbst an: „Entweder, oder! Ich entwickelte eine Härte wie ein Zehnkämpfer.“ Als er den Arlberg hinunter fuhr, hörte er um vier Uhr früh Kühe auf der Straße. „Ich habe das Licht abgedreht und bin langsam durch die Herde gefahren, sonst hätten die mich niedergetrampelt.“

In Gersau am Vierwaldstädtersee heuerte er im damaligen Hotel Müller an, wo man ihm ein Livree gab und ein Tablett, auf dem er die Mahlzeiten für die betuchten Gäste servierte. „Von einem Tag auf den anderen konnte ich kellnern - aber wer kann das nicht?“, lacht er. Sein Vater hatte die Kinder gezwungen, das Vater unser, das Gegrüßet seist du Maria und das Glauensbekenntnis auf Englisch auswendig zu lernen. Solcherart waren seine Sprachkenntnisse, als er begann, amerikanische Ladys mit seinem Charme für sich einzunehmen. Als er aber die erste Gage bekam, dachte er: „Bist du deppert, wo wirst du nicht reich!“

Er bestieg wieder „das hinkende Pferd“ und ritt durch die Berge zum Genfer See, wo er Arbeit im weltberühmten Hotel Baur Au lac fand: „Der Schwiegersohn des Hauses war klein und blässlich, der hat geglaubt, ich reiß‘ mir seine Frau auf.“ Sein Vater hatte einst von den Amerikanern zahlreiche Care-Pakete abgezweigt, in denen Lederjacken, Jeans und Burlington Socken lagen, „die unter den Socken das waren, was der Rolls Royce unter den Autos ist“, erinnert er sich. Aber die Damen liebten den blonden Charmeur nicht nur wegen der Socken: „Die sind alle auf mich gestanden, das war ein Traum!“

Mit dem ersparten Geld kaufte er sich eine gebrauchte Jawa Ogar, im Sommer darauf stoppte er Autos nach Bochum, wo er in den Stahlwerken arbeitete – „Je mehr Schichten, desto besser!“ Das ersparte Geld aus dem Ruhrpott steckte er wiederum in einen Lohner Roller. Auf Vermittlung eines Klassenkollegen trug er im Sommer darauf in Stockholm den Dagens Nyheter aus. Am Grazer Feliferhofer fuhren die Motorradverrückten Rennen, und als er stürzte, schrieb Herfried Teschl darüber in der Kleinen-Zeitung.

Erste Begegnung mit Kunst

Seine Mutter bekam nach dem Tod des Vaters zwar nur eine kleine Rente, aber auch eine Art „Abschlagszahlung“, mit der sie sich am Grazer Bahnhofsgürtel eine neue Wohnung kaufen konnte. Dort verkehrten Anwälte, Ärzte und Architekten, die nach dem Krieg Kunst sehen wollte, die sie so lange entbehren mussten. Sein Cousin Robert Vittek von Saltzberg, der „Bubi“ genannt wurde und sehr eng mit seinem Bruder „Burschi“ war, „hat damals schon ein bisserl damit gehandelt.“

Er begann also, für diesen immer öfter nach Wien zu fahren, Vernissagen zu besuchen, Bilder zu kaufen und mit diesen zurück nach Graz zu donnern, „so schnell, als ob ich dort eine Million dafür gekriegt hätte.“ So ist er hineingerutscht in die Kunstwelt mit hellen Ohren und offenen Augen: „Ich habe mir einen ersten Franz Ringel gekauft“, sagt er. „Oder einen ersten Robert Zeppl-Sperl.“

In Wien

Am Schwarzenbergplatz hatte 1961 Wiens erste Discothek, das Atrium, eröffnet. „Dort lernte ich den Moriz Frauenberger kennen, der am Semmering Schikurse anbot. Ich hab gesagt: Nimm mich mit, ich kann das auch, bisserl reden, bisserl Schmäh führen. Dort hab ich die Frau Braun von der Rasiererfabrik unterrichtet, und die konnte um vier Uhr am Nachmittag wedeln!“ Die Technik des Wedelns hatte er selbst vom Hias Leitner in Kitzbühel gelernt: „Schau auf die Schispitzen!“, hat dieser ihm eingebläut. Dort in Kitzbühel wurde er auch einmal gefragt, ob er nicht den Robert Redford im Film The Downhill Racer (1969) doublen und sich an seiner Statt durch die Mausefalle stürzten wolle - „Kriegst 500 Schilling!“ Er ließ sich nicht zwei Mal bitten, ist hinunter gefahren „und in die Bretter gekracht, da hätte ich dreimal sterben können.“

In St. Moritz, wo er „an die Aristopartie“ andocken wollte, lud ihn einmal eine Deutsche als Dank für seinen Unterricht ins Restaurant des Badrutt’s Palace Hotel zum Essen ein: „Am Nebentisch saßen Leute, kommt einer von denen zu uns und sagt zur Dame: Unsere Exzellenz bittet Sie an seinen Tisch. Sagt die Dame: Und den Günther? Sagt der: Den nicht. Sagt sie: Dann bleib ich bei ihm.“ Seine Exzellenz, stellte sich heraus, war der Schah von Persien, für den später sein Bruder Bernd arbeiten wollte. „Der hatte seinen wunderschönen, ockerfarbenen Alfa Romeo Guiulia 1600 TI verkauft und ist in einem alten R5 nach Paris gefahren, wo er an einer Eliteschule studierte, um dann später bei Shell in Holland anzuheuern. Das war ihm zu fad, also wollte er für den Schah in Teheran zu arbeiten beginnen. Aber an dem Tag, als er dort angekommen ist, fing die Revolution an….“

Er selbst hatte damals ein wenig Geld gespart und war nun häufiger in Wien als in Graz. „Um 200 Schilling – oder so irgendwas! - hab ich mir eine Superluxuswohnung am Salzgries oben am Dach mit rundherum Terrassen gemietet, zwei Zimmer, ein Sitzbad, eine kleine Küche, aber kein Lift. Ich bin immer zu Fuß hinaufgerannt, zehn Mal am Tag!“

Dort begann er Ausstellungen zu machen, der Franzi Heller oder der Günther Nenning halfen ihm beim Bilder hängen. Das muss um 1970 gewesen sein, denn auf der anderen Straßenseite gründete Oscar Bronner gerade seine Magazine Trend und Profil. Man kann auch sagen: Die Stadt erwachte aus ihrem Nachkriegsschlaf, es entwickelte sich eine Kunstszene. Und „der Brodár“ sollte die Rahmen für die Bilder liefern, denn die Frage lautete damals tatsächlich: „Wie stellen wir die Bilder aus?“

Rahmen

„Das war unglaublich!“, erinnert er sich. „Die Kuratoren der Museen haben nicht einmal gewusst, wofür man Klopapier verwendet, geschweige denn, wo man einen Rahmen herkriegt!“ So entdeckte er eine Marktlücke für sich, „denn das ist ja nicht so schwer, mein Gott! Du musst vier Stückerl sägen, ein bisserl Leim drauf, zusammenpicken … Das ist ja keine Uhrmacherei!“, sagt er ein wenig kokett. Was ihn allerdings von Anfang an auszeichnete: „Mein sehr guter Geschmack traf irgendwie die Erwartungen der Kunden.“

Die meisten Künstler hatten allerdings kein Geld für seine Rahmen, also fertigte er diese im Austausch gegen Kunst, während er sein Wissen über Rahmen auf zahlreichen Reisen stets weiter vertiefte: „Ich war auf den Messen in LA, in New York auf der Amory Show, in Chicago, in Miami. Und dort hab ich mir angeschaut, was die machen.“

Außerdem: „Ein Künstler, der ein bisserl angeschüttet war und oben auf der Baumhöh‘ seine Sachen auskurierte, hat mir erzählt, dass er immer alte Rahmen vom Flohmarkt um einen Schilling oder zwei kauft. So habe auch ich begonnen, mir eine Sammlung alter Rahmen aufzubauen: Herrichten, lackieren, aufdoppeln, als Hintergrund vielleicht einen Stoff - wie wenn ich was Großes erfunden hätte! Waren denn die anderen alle deppert?“, fragt er. „Ja!“, gibt er sich selbst die Antwort. „Die hatten halt nur die und die Farbe und die und die Größe. Wenn man sie gefragt hat: Was anderes auch? Haben sie gesagt: Na! Waren die gestört? Bei mir kriegst du 147000 Farben und jede Größe!“

Foto: Rebhandl

Tauschen

Sein Glück war auch, dass die meisten, die damals Kunst kauften, einen Fuchs oder Hunderwasser haben wollten, während ihn schon früh die interessierten, die heute teils weltbekannt sind, damals aber oft arme Hunde waren: „Den Schaas kannst du haben!“, hat er oft gehört, wenn es beispielsweise um eine Lassnig ging oder um einen Phadi Frieberger, einen Moosbacher, Huf oder Pichler. Für ein Bier bekam er Blätter, für ein Abendessen Bilder, für ein paar Schillinge Skulpturen. „Das war aber kein Ausnützen“, sagt er, „ssondern Hilfeleistung!“ Die haben ja alle nix gehabt!“

Schon gar nicht der Franz West, der es über eine erste Ausstellung 1993 in David Zwirners New Yorker Galerie 1997 ins MoMa schaffte und dann zu Gagosian wechselte, über den ihm nichts Jugendfreies einfällt. „Bis dahin war der Franz ein Freund von mir, der halt Künstler geworden ist. Ich bin mit ihm herumgefahren und hab ihm alles bezahlt! Wir sind im Auto zur Monika Peitsch gefahren, die einen feschen Wiener geheiratet hatte. Der Franz hat eine Rennbahn aus Gips mitgehabt, aber die haben sie nicht wollen. Also hat er sie mir gegeben.“

In seiner Schweißerei begann er, Eisenrahmen zu produzieren, denn die Neugier trieb ihn stets, und: „Man kann am Ende mehr, als man glaubt!“ Als sein Cousin, der „Bubi“, in einer Illustrierten las, dass zwei Burschen südlich vom Stamberger See Aluminiumrahmen herstellten, „bin ich sofort dorthin hingefahren, habe alle gekauft und damit die Museen beliefert.“ Was stets die Frage nach sich zog, die seinen Namen in der Stadt bekannt machte: „Wer hat euch die gemacht?“

„Geh zum Brodár!“ lautete bald der Stehsatz in Wien, den auch die Agnes Husslein beherzigte, als sie ihm Schieles und Klimts zum Rahmen anvertraute: „Nicht schlecht!“, dachte er. „Das wäre ja sehr gut fürs Renomée! Aber für die Ölbilder hätte ich so dicke Rahmen machen müssen, dass die Bilder ausgeschaut hätten wie in einer Kiste. Also habe ich den Butterfly-Rahmen erfunden!“ Dieser ist es, den er am häufigsen erwähnt, wenn er über sich und sein Schaffen redet und darüber, wie gut er eigentlich ist. In aller Bescheidenheit erwähnt er, dass er mit 16 schon Francis Bacon zu lieben lernte, dessen Schaffen er so beschreibt: „Für mich ist er der Zweitbeste.“ Und wer wäre dann der Beste? „Einen Besten gibt es nicht!“ Und das, sagt er, könne man auch gerne über ihn sagen: Dass er der Zweitbeste ist….

Dafür musste er gar nicht den „größten Rahmen der Welt“ für das 12,5 Meter hohe Tafelbild „Das blaue Tor“ von Edi Angeli anfertigen, das heute im Geldzentrum der Nationalbank in der Garnisongasse hängt – „Ein guter Freund von mir, ein anständiger Mensch, der immer spindeldürre Freundinnen gehabt hat“, lacht er.

Das Tröpferlbad

Seine Sammlung Moderner Kunst war so groß geworden, dass er um die Jahrtausendwende mitsteigerte, als die Gemeinde Wien das 1892 in der Wiesengasse in Wien-Alsergrund eröffnete Tröpferlbad zur Auktion brachte. Er hatte neun Mitbieter, packte während der Auktion seinen Schilehrer-Schmäh aus und sagte zu seiner weiblichen Begleitung so laut, dass es alle hören konnten: „Schatzl, bis - Ich weiß die Summe nicht mehr! - bieten wir mit, dann gehen wir Golf spielen.“ Das genügte, um den anderen die Lust am Wettbieten zu nehmen, und so erhielt er am Ende den Zuschlag: Er renovierte das Gebäude, baute Terrassen dran, „und das Grün im Hof habe ich gratis dazugekriegt! Ich glaub ja jeden Tag, ich bin hier im Paradies“, schwärmt er.

In diesem sitzt er nun entspannt inmitten seiner Kunst, nur über einen darf man mit ihm nicht reden, da kocht er über: Diesen gewissen Galeristen, „der mich bestohlen hat von hinten bis vorne und mit West-Zeichnungen davogelaufen ist wie in einem Witzfilm!“ Lieber redet er aber ohnehin über seine geliebte Tochter Leonie, für die er all das hier noch ordnen möchte. Und über die Collagen und Bilder seiner geliebten Federica, die er Fede nannte und die er vor 35 Jahren kennenlernte, sie wurde Leonies Mutter. „Je älter sie geworden ist, desto dunkler sind ihre Arbeiten geworden“, sagt er mit stockender Stimme. „Lyrischer, schöner, weil ihr Krebs sie schon geführt hat. Sie hatte ja zwei Mal Krebs, und am dritten ist letztendlich verstorben… “

Sich an sie zu erinnern, treibt ihm Tränen in die Augen, und all seine Kunstwerke anzuschauen, lässt sie wieder strahlen. Sie zeugen von einer Reise, die er als sterbenskrankes Kind begann: „Vier Kilo hab ich gewogen“, denkt er noch einmal zurück, und plötzlich scheint er selbst ein wenig darüber zu staunen, was er danach aus sich gemacht hat.