Der Rollfährmann

Fotos: Manfred Rebhandl

2010 übernahm Johannes Klos die Rollfähre bei Korneuburg. Sie nützt die Strömung, um sich zwischen den beiden Ufern zu bewegen, und ist daher umweltschonend

20.04.2025 im STANDARD

Vlastimir Zirkovits ist seit 40 Jahren Donaukapitän. 24 Jahre davon befuhr er den Strom in Serbien, seit 16 Jahren ist er einer von zwei Kapitänen auf der Rollfähre bei Korneuburg. "Ist besser hier, hier habe ich keine Nachtschicht", lacht er, dessen Eltern aus Boževac nach Braunau gekommen waren. Mittlerweile hat er hier drei Enkel und zwei in Serbien, keines davon soll Donaukapitän werden. "Zu viel Schichtarbeit!"

Eigentümer der Rollfähre ist ein "patentierter Eisbär". So nennt sich Johannes Klos, ein jugendlicher 70-Jähriger, der bei strengem Wind und Temperaturen unter zehn Grad im leichten Sommerhemd auftaucht. Er war früher Leistungsschwimmer. Wenn er die Donau hier überquerte, dann trieb es ihn nur 300 Meter ab. "Ein gemütlicher Schwimmer kommt unten in der Kuchelau an." Wobei die Donau Ende März, wenn die Rollfähre den Betrieb aufnimmt, mit 2,4 Metern Wasserstand Niedrigwasser führt, und die Fließgeschwindigkeit entsprechend gering wäre. "Im Schnitt sind es drei bis dreieinhalb Meter, ab fünf Metern dürfen wir nicht mehr fahren. Ab fünfeinhalb wird auch die Großschifffahrt eingestellt."

Von der Idee zur Rollfähre

Zu seiner Fähre kam er 2010 "wie die Jungfrau zum Kind", aber natürlich hat er auch die Geschichte davor aufmerksam studiert: "1935 beschlossen die Gemeinden Klosterneuburg und Korneuburg sowie das Stift, eine Fähre zu errichten, weil zwischen Wien und Tulln nichts ist – zur Nordbrücke runter sind es 15 Kilometer, nach Tulln hinauf 22. An dieser Stelle befand sich eine Furt, deswegen waren die beiden Städte zusammengeschlossen, bevor sie sich im 19. Jahrhundert trennten. Über diese Furt ist schon der Mozart drübergefahren auf seinem Weg nach Prag", weiß er.

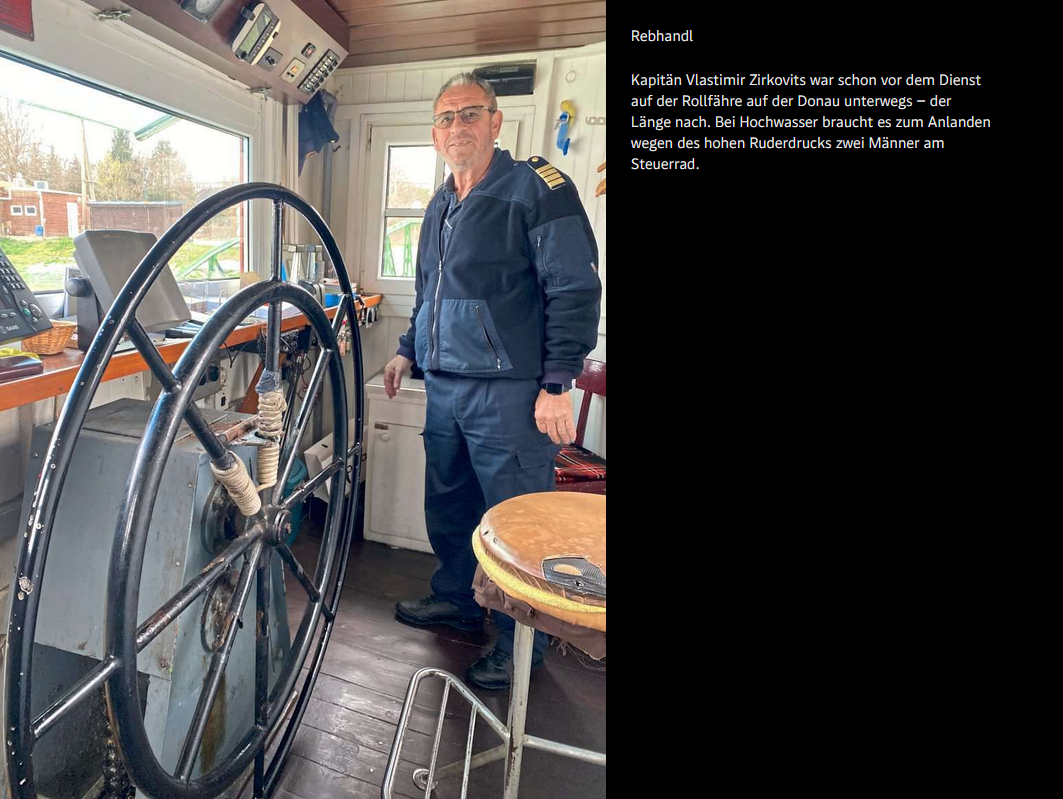

Der Kapitän

Die Furt verschwand mit der Donauregulierung, die Fähre kam. "Die haben extrem solide gebaut damals. Die Türme wurden für den doppelten Zug gebaut. Sie stehen auf einem Betonsockel, die Abspannung nach hinten geht sechs Meter tief in die Erde. Alle fünf Jahre wird überprüft."

Das Gierseil, an dem das Schiff hängt, ist zwei Zentimeter dick und mit der Laufkatze mit ihren vier Rollen verbunden, die sich am die Donau querenden Tragseil mit fünf Zentimetern Durchmesser in mindestens 22 Meter Höhe bewegt. "Da kamen auch die Dampfschiffe mit ihren Schornsteinen durch."

Neben seiner eigenen gibt es in Österreich noch drei weitere Hochseilfähren in Ottensheim, Spitz und Weißenkirchen. "Ab Bratislava gibt es keine mehr, weil die Fließgeschwindigkeit nicht mehr hoch genug ist. Im Unterschied zu hier, wo die Donau bis Hainburg hinunter mit einem Gefälle von 5,6 Promille als Gebirgsfluss gilt."

Eine EU-Richtlinie verbietet mittlerweile den Neubau von Hochseilfähren.

Im April 1945 sprengte die deutsche Wehrmacht das 70 Tonnen schwere Schiff, einen Katamaran. "Fließt das Wasser zwischen den beiden Schiffskörpern durch", erklärt Klos das Prinzip der Rollfähre, "bewegt es sich nicht. Wenn ich vom Ufer wegfahren möchte, drehe ich es mit dem Ruder in die Strömung, die dann gegen den Schiffskörper drückt, so komme ich ans andere Ufer. Heute kann man sagen, das ist eine Ökofähre."

Fallbleche und Hilfsmotoren

Die beiden Hilfsmotoren werden nur bei hohem Wasserstand während der Anlandung verwendet. Dann, sagt der Kapitän, brauche es auch vier starke Arme, um das Steuerrad überhaupt drehen zu können.

Bei Niederwasser hingegen muss ein Fallblech ins Wasser gelassen werden, um den Druck zu erhöhen, damit sie überhaupt weiterkommen, beim Landen muss es wieder rauf. Dafür ist der Matrose zuständig, der auch anhaken und abhaken muss, den Schranken auf- und zumachen und die Autos einweisen.

Der Chef

Vier dürfen pro Fahrt rauf, plus 40 Personen. Auf der Klosterneuburger Seite landen sie an einer Brücke auf Schienen an, die je nach Wasserstand korrigiert werden kann, während sie auf der Korneuburger Seite an einem fest verankerten Ponton anlanden, an dem die Fähre bei Dienstschluss auch verheftet wird. "Einfach, aber gut", schwärmt Klos.

"Das Schiff lag damals so halb in der Donau, nach dem Krieg war hier russische Zone", erzählt Klos weiter. "Das Schiff wurde herausgehoben und in die Schiffswerft davor gebracht, wo es wieder instand gesetzt wurde. Ab 1949 lief der Betrieb wieder an, aber Mitte der 60er-Jahre war man dermaßen überschuldet, dass das Stift seinen Anteil an die beiden Gemeinden verschenkt hat, die Anfang der 80er-Jahre mit sechs Millionen Schilling im Minus waren."

Der Grund? "Die Personalkosten waren nicht zu stemmen. Die Fähre ist damals auch den ganzen Winter durchgefahren, brachte hohe Kosten und wenig Einnahmen." In Konkurs konnten sie nicht gehen, weil die Anwohner rebelliert hätten.

Zum Glück fand sich "ein älterer Herr in Pension, der das Kapitänspatent gemacht hat und die Fähre um zwei Schilling plus Übernahme der Schulden übernahm." Er stand danach selbst sechs Tage pro Woche mit zwei Matrosen und einem Hilfskapitän am Schiff. Mit dieser Form der Selbstausbeutung zahlte er nicht nur die Schulden zurück, sondern verdiente sich auch noch ein Grundstück und ein schönes Haus. "Wenn die Personalkosten ganz unten sind, ist es ein Geschäft", sagt Klos, der selbst "ein leichtes Plus" erwirtschaftet, seit er die Fähre von zwei russischen Investoren übernommen hat, die sie 2009 dem älteren Herren abgekauft hatten mit dem Ziel, noch reicher zu werden. Ein Jahr später gingen sie in den Ausgleich.

Die Fähre

Das Personal, sagt Klos, mache 90 Prozent der Gesamtkosten aus. Die beiden Kapitäne wechseln sich zu Mittag ab, einer der Matrosen schläft aus Sicherheitsgründen auch am Schiff in der kleinen Koje.

"Das Wichtigste ist, dass man während der Saison keinen Krankenstand hat, da müsste man kurzfristig Personal finden, oder die Kollegen müssten Überstunden machen." Hinzu kommt die Pacht: "Der Bund, heute Viadonau, besitzt den früheren Treppelweg, auf dem Pferde die Schiffe stromaufwärts zogen. Das anschließende Grundstück gehört dem Stift."

Kaum Zeit fürs Klo

Gefahren wird täglich von 7 bis 20 Uhr nach Bedarf und auch mal für nur einen Radfahrer. So kommt man auf bis zu 100 Fahrten pro Tag, "da muss das Personal schauen, wie es aufs Klo kommt." Das Auto kostet 8,60 Euro inklusive Chauffeur, ein Fußgänger bezahlt 3,40, ein Radfahrer 4,90. "Es gibt einen Grundstock von 30 Prozent Berufsfahrern, für Baustellenfahrzeuge gibt es Sondervereinbarungen."

Ansonsten hänge alles vom Wetter ab: "Im Sommer kommen bei Regen keine Radfahrer und bei mehr als 30 Grad auch nicht. Außerdem gilt: Der Wind ist der Berg des Radfahrers, da kommt also auch niemand." Ideal seien 25 Grad, Windstille, leichte Bewölkung.

Die Großschifffahrt hat absoluten Vorrang, der Kapitän arbeitet mit Radar, Funk und Auge. "Wenn ein Schiff bei der Boje oben auftaucht, sind es noch 300 Meter, dann müssen wir stehen bleiben. Das sind Erfahrungswerte." Kleinere Ausflugsschiffe oder Boote haben Nachrang, "weil wir nicht ausweichen können, die aber schon."

Es gibt alle paar Jahre die Idee: "Weg mit der Fähre, wir bauen eine Brücke!" Aber da kann der Eisbär nur müde lächeln: "Abgesehen von den Kosten, die niemand stemmen kann, lande ich drüben im Niemandsland und müsste mal drei Kilometer durch die Au. Und bauen Sie heute mal eine Straße drei Kilometer durch eine Au. Viel Glück."

Manchmal ist Umweltschutz eben eine Frage der Möglichkeiten.

Foto: Rebhandl

„Damals gab es viel mehr Leute, die wirklich nur wegen dem Zeitunglesen gekommen sind“, sagt er. „Bei einem Kleinen Braunen, der ihnen für Stunden reichte.“ Oder es kamen Liebespärchen, „die sich gemeinsam in eine Ecke gesetzt, eine große Zeitung gelesen und dahinter gekuschelt haben.“ Bekannt und gefürchtet waren (und sind) die „Zeitungsmarder“, die sich fünf Exemplare unter den Arm klemmten und den anderen keine gönnten – die zwar schäumten, aber meistens nichts sagten. Solche „Marder“ gab es in gesteigerter Form auch unter den Damen: „Die setzten sich auf einen Stoß Frauenzeitschriften, damit sie diese für sich alleine hatten. Eine, die sehr reich war, stahl diese Zeitschriften sogar. Wenn wir merkten, dass sie im Anmarsch war, haben wir sie weggeräumt. Bald ist sie nicht mehr gekommen.“

Die Präsentation der Zeitungen und Zeitschriften fand früher – als noch die Zeitungsverkäufer ihre Abendausgaben anboten - in der Mitte des Raumes statt, in dem sich lange Zeit die Nachbarschaft zum abendlichen Farbfernsehen traf. Durch den verstärkten Andrang wurde der Tisch aber zum Problem: „Wenn Leute dachten, sie könnten ihn verschieben, lagen alle Zeitungen am Boden.“ Gleich links vom Eingang, wo der Tisch heute steht, wäre die Präsentation perfekt. „So wie das Schachbrett gepflegt werden muss“, sagt er, „müssen auch die Zeitungen appetitlich daliegen.“

Ab den 90er Jahren baute er das Angebot kräftig aus. Da kam der STANDARD auf den Markt, und er nahm die FAZ und die ZEIT mit dazu. Sein Ziel: „Ein Angebot für Leser, die sich mit allem auseinandersetzen können sollen, womit sie sich auseinander setzen wollen.“ Heute liegt von der Jüdischen Rundschau über den Osttiroler Boten, von der Jungen Welt bis zum Sonntag so ziemlich alles auf dem Tisch, was im deutschsprachigen Raum noch gedruckt wird. Als letztes kam die NZZ dazu, für die ein weiblicher Stammgast das Abo bezahlt. „Die Leute stehen oft staunend vor dem Tisch“, sagt er, „und glauben, wir bekommen die Zeitungen gratis. Aber wir müssen für jedes einzelne Abo bezahlen, das sind tausende Euro im Jahr.“ Da könne man sich die Frage stellen: „Rechnet sich das? Die Antwort lautet nicht unmittelbar Ja!“, lacht er.

Das Zeitungsarchiv ist ein Alleinstellungsmerkmal seines Cafés, eine entsprechende Nachfrage gab es immer: „Wenn beispielsweise jemand im Urlaub war und die Zeitungen, die er in dieser Zeit versäumt hat, nachlesen wollte.“ Allerdings wäre es so: „Wenn Sie in Wien einen Kellner nach der Zeitung von gestern fragen, wird er Ihnen sagen: Kommen‘S gestern wieder!“ Sie hingegen sammelten die Zeitungen zunächst in einer Tonne, und der Gast konnte sie darin suchen. Am Boden hatte diese Tonne eine Klappe, damit sich das Angebot „drehte“. Ab 2018 haben sie in Stehordnern ein Monatsarchiv angelegt, diese Ordner brauchen wenig Platz, und die tägliche Handhabung ist einfach.

Unlängst erwarb er zwei Stück Wochensammler, einer davon hängt nun neben dem Zeitungstisch und präsentiert die Zeitungen der zurückliegenden sieben Tage. „Man löst die Klappen aus und steckt sie nach Wochentagen rein.“ Dieser Halter, weiß er, war im deutschen Kaiserreich sogar patentiert, der Samstag heißt folgerichtig Sonnabend. „Man fragt sich, warum das nicht früher jemandem eingefallen ist!“

In letzter Zeit, freut er sich, erlebe das Kartenspiel einen enormen Aufschwung, „und wir sehen eine Zunahme beim Schach und Billard.“ Daher glaubt er, dass auch die gedruckte Zeitung wieder gelesen werden wird. „Ich spreche von einem Bestreben, sich aus der elektronischen Welt auszuklinken. So ein Trend kann morgen beginnen: Dass heute 15jährige mit 22 auf die Idee kommen, im Café gemeinsam zu lesen.“ Und wer weiß - vielleicht greift sogar irgendwann der Trend um sich, die gedruckte Zeitung von letzter Woche zu lesen. Dann ist man hier im Weingartner bestens aufgehoben.